Saya sudah melupakan tentang perawan pendamping kematian. Tetapi hal ini mencuat kembali ketika saya berada di sebuah rumah duka bertemu Rudi pengurus lembaga pelayanan kematian yang langsung saja berkata tanpa berbisik, “Pur, sebaiknya kamu jangan mencari perawan ting ting dulu. Oom Lok bilang komisi kamu terlalu tinggi. Ia mau ganti biro jasa. Kamu nego lagi dia.”

Kontan saja teman-teman yang duduk didekatnya terkaget-kaget. “Edan! Diam-diam Purnomo buka bisnis baru. Rud, cerita dulu yang lengkap biar kita-kita bisa tahu prospeknya ‘gimana. Kalau prospeknya bagus aku mau ikutan setor modal,” kata seorang di antara mereka.

Lalu Rudi bercerita tentang Oom Lok yang mencari perawan dan Purnomo yang mau memerasnya.

“Bagaimana ia bisa menuduhku begitu?” tanya saya. “Aku hanya menawarkan bantuan dengan tarip khusus. Kalau tidak cocok ya tak perlu diteruskan. Kalau ia mau perempuan mantan perawan yang seumurnya, aku bisa carikan tanpa fee. Di gereja persediaannya over stock.”

“Kalau ngomong ngawur jangan keras-keras. Malu didengar orang lain,” bisik teman di sebelah mengingatkan saya.

“Ide bagus memberdayakan jemaat lansia jadi escort lady,” komentar seseorang.

“Memberdayakan apa memperdayakan?” sergah yang lain.

“Tergantung dari sudut mana kamu menilainya. Selama ini apa gereja pernah berpikir untuk menyediakan SDM pendamping mereka yang menjelang ajal? Escort lady ini dibekali ketrampilan menyiapkan mental dan rohani yang didampinginya menghadapi kematian. Kalau Daud waktu mau mati ditemani perawan muda mengapa rakyat biasa tidak boleh?”

“Orang yang mau mati beda dengan Oom Lok,” yang lain protes. “Biar satu minggu berada satu ranjang bersama Daud, perawan itu aman karena Daud sudah tidak bisa apa-apa. Beda dengan Oom Lok yang belum setruk.”

“Halah, umur 70 bisa apa seh? Perawan itu pasti tetap perawan waktu Oom Lok game over.”

“Nanti dulu. Tidak setiap orang tingkat kemunduran pisiknya sama.”

“Semua tergantung tekadnya,” Rudi menyela. “Oom Lok sering ke kantorku untuk mengobrol. Waktu aku tanya apa ia masih kuat begituan, kamu tahu apa jawabnya? Ia bilang, itu mudah, nanti saya latihan dulu.”

“Lalu kamu bawa dia ke rumah PSK untuk melatihnya?”

“Rud, hati-hati. Kalau sampai si Oom itu mati mendadak dalam kamar di red lamp district waktu kamu latih, kamu bisa ditahan polisi. Lalu kamu dipecat dari pekerjaan. Ditambah bonus dicerai istrimu. Lebih aman kamu pakai sex toys saja.”

Rudi tertawa. “Bagaimana cara aku melatihnya, tergantung kesepakatan dengan Purnomo berapa besar pembagian komisi untukku. Apa aku tidak rugi jika sudah terlanjur beli sex toy, ternyata uang yang aku terima hanya cukup untuk beli pipa pralon setengah meter?“ Di tengah kegalauan para pendengarnya yang harus menunduk –nundukkan kepala menyembunyikan tawa, Rudi menoleh ke arah saya. “Bagaimana bos, sudah dihitung bagian saya?”

“Tak perlu dihitung,” saya menjawabnya, “proyek batal.”

“Kok?” tanyanya heran.

“Rumah yang ditempati ternyata bukan miliknya, tetapi milik kakak perempuannya.”

“Gila. Teliti banget kamu sampai melakukan fit and proper test.”

“Fit and proper test itu nulisnya. Bacanya fee and property test.”

Beberapa hari setelah pertemuan pertama dengan Oom Lok, saya mendatangi rumahnya. Bukan untuk membicarakan spesifikasi perawan muda yang ia inginkan, tetapi untuk mencari kesempatan mengajaknya ke gereja. Rumahnya cukup besar. Tinggi pagar halamannya hampir 3 meter. Ruang tamunya penuh dengan tumpukan koran dan buku yang warnanya sudah menguning. Sofa tidak bisa diduduki karena di atasnya ditumpuk kardus-kardus yang saya tidak tahu isinya.

Saya diajak masuk ke dalam melalui sebuah gang. Pesawat telepon tergantung di dinding gang. Ada 2 kamar tidur sepanjang gang itu. Yang paling depan berisi tempat tidur dan meja kecil. Yang berikutnya dipenuhi barang-barang rongsok. Di belakang kamar tidur kedua ada ruang makan yang disesaki dengan botol-botol bekas air mineral. Ruang makan ini menyatu dengan dapur dan berdampingan dengan kamar mandi. Rumah ini hanya punya jendela di ruang tamu sehingga dengan adanya barang-barang itu tidak bisa dihindari udara jadi pengap dan bau jamur.

Setelah memamerkan harta bendanya, apa yang dikatakannya?

“Kamu bisa menjualkan barang-barang saya ini?”

Kalau saja di situ ada cermin setinggi badan, pasti saya akan berkaca untuk melihat apakah potongan saya sudah berubah seperti seorang pengepul yang menampung setoran para pemulung. Saya pura-pura tidak mendengar pertanyaannya. Saya berjalan menyusuri gang ke arah ruang tamu. Sampai di tempat gantungan telepon, saya berhenti.

“Oom, apa tidak lebih baik telepon ini dipindah ke dalam kamar tidur? Kabel yang digulung ini cukup panjang. Jadi tidak perlu beli tambahan kabel. Saya bantu memindahkannya.”

“Jangan! Ini tempat sudah benar. Pas di tengah rumah. Jadi kalau ada yang menelepon saya, yang menelepon tidak perlu menunggu lama.”

“Siapa yang sering menelepon?”

“Cici saya.”

“Rumahnya di mana?”

Ia menyebut nama sebuah gang. Saya tahu gang itu pendek. Ketika saya menanyakan nomor rumahnya, ia balik bertanya, “Buat apa?”

“Begini Oom. Seperti saya pernah bilang, Oom ini sudah tua. Bisa saja terjadi waktu pagi mau bangun mendadak Oom sakit dan tidak bisa jalan. Kalau telepon ada di dekat tempat tidur, Oom masih bisa meraihnya untuk menelepon cici.”

“Tidak usah! Saya tidak akan sakit mendadak. Orang yang mendadak sakit itu orang goblok yang tidak tahu tanda-tanda awal sakitnya. Dan saya bukan orang goblok! Saya ini sarjana lulusan UI.”

Karena nada dasar ucapannya sudah selalu tinggi, saya pamitan. Saya kuatir tidak bisa mengendalikan emosi sehingga tanpa sadar saya melancarkan serangan frontal laga kambing. Walau itu berupa kata-kata, tetapi bila membuatnya marah bisa saja mendadak pembuluh darahnya mampet. Apa tidak tragis mau pe-i malah masuk bui?

Setelah itu dua kali saya meneleponnya. Tetapi selalu saja setelah tahu Purnomo yang menelepon, ia meletakkan gagang telepon. Satu kali saya ke rumahnya pada pagi hari tetapi sampai 15 menit berdiri di depan pintu pagar, ia tidak keluar. Saya hampir melupakannya sampai ketika saya membuka file database jemaat di komputer rumah, saya ingat nama gang tempat cicinya tinggal. Saya mengetik nama gang itu dan menekan tombol enter. Ada 8 nama jemaat yang tinggal di sana, dan . . . . ada seorang perempuan yang sebaya dengan she yang sama dengan Oom Lok. Saya mengunjunginya. Ternyata ia betul kakak Oom Lok. Dari tante inilah saya tahu Oom Lok selalu merecokinya setiap masa kontrak rumahnya habis. Karena itu anak-anak tante ini membeli sebuah rumah untuk ditempatinya. Suaminya bercerita, setiap Oom Lok datang pasti istrinya stress dan kemudian bisa sakit berhari-hari. Jadi, lebih bijak saya tidak menghubunginya lagi daripada nanti kecewa membuang waktu dan tenaga tanpa hasil. So, the case was closed.

The end.

– o –

Ibadah kedua selesai pk.10.15 dan area parkir sudah sepi pada pk.11.00. Ketika saya akan menstarter mobil, pendeta berlari-lari kecil menghampiri sambil memanggil-manggil nama saya. Empat tahun sudah saya berjemaat di sini dan saya tidak pernah melihat ia berlaku demikian terhadap saya. Segera saya turun dari mobil sebelum ia sampai.

“Ada apa, Pak?”

“Jangan pulang dulu. Dicari teman. Dia menunggu di depan poliklinik,” katanya.

Saya berjalan ke sana. Di bangku panjang duduk seorang tua yang tubuhnya begitu ringkih. Tulang pipinya menonjol sehingga kedua matanya cekung ke dalam. Napasnya berat. Celananya kedodoran karena bokongnya sudah rata dan kakinya tinggal tulang berbalut kulit saja. Pantatnya duduk di atas bantal.

“Oom Lok, ya?”

Ia hanya melihat saya dengan pandangan tajam tanpa menjawab.

“Ada apa cari saya?”

“Saya minta dibaptis,” suaranya lemah sekali.

Sesaat saya terdiam menimbang-nimbang apakah ia serius dengan permintaannya itu. Saya menoleh ke area parkir. Mobil pendeta sudah bergerak. Sekarang gantian saya yang berlari cepat menghampiri mobilnya dan meneriakkan namanya.

Dengan singkat saya menceritakan tentang Oom Lok. “Sekarang ia minta dibaptis. Ia sudah katekisasi di gereja Gunung Sahari. Terakhir saya berbicara dengannya paling tidak setengah tahun yang lalu.”

Kami bergegas berjalan ke poliklinik. Pendeta saya masih memakai baju dan celana hitam dengan clerical collar putih masih membebat lehernya. Sampai di depan Oom Lok, saya memperkenalkannya.

“Oom Lok, ini Pak Markus pendeta gereja yang tadi Oom Lok suruh memanggil saya.”

Saya kemudian meninggalkan mereka berdua agar mereka dapat bebas berkomunikasi. Saya berdiri menunggu di dekat mobil pendeta.

Ketika mereka sudah selesai berbicara, pendeta menghampiri mobilnya.

“Bagaimana Pak? Oom Lok bisa dibaptis?”

“Bisa. Nanti waktu ibadah sore saya akan mencari 2 orang penatua untuk mendampingi saya membaptisnya pada Senin pagi di rumahnya. Mau ikut?”

“Boleh, sebagai jemaat tentunya. Terima kasih.”

“Oom Lok nanti pulangnya bagaimana. Mobil gereja ada?”

“Tinggal saja, Pak. Biar saya yang mengurusnya.”

Saya menemui Oom Lok.

“Oom, yok saya antar pulang. Itu mobil saya,” kata saya sambil menunjuk ke arah mobil saya. “Bisa jalan sendiri?”

“Bawa mobil kamu ke mari,” katanya dengan nada memerintah. Kegarangan sudah kembali dalam intonasinya.

Saya memindahkan mobil ke depan poliklinik. Sebetulnya saya bisa memarkirnya persis di depan tempat duduknya. Tetapi sengaja saya memberi jarak 6 meter darinya. Kembali saya menghampirinya.

“Dekatkan ke mari!”

“Tidak bisa. Nanti asap knalpotnya masuk ke ruang-ruang poliklinik,” saya membohonginya. Setiap ruang poliklinik tertutup rapat karena mempergunakan pendingin udara.

“Saya tidak bisa berjalan.”

“Kalau begitu Oom pulang dengan becak saja. Jangan kuatir, saya yang membayar. Bayar di muka.”

Ia berdiri sambil menggerutu. Ia tidak lupa mengambil bantalan pantatnya. Lalu ia berjalan agak terhuyung ke arah mobil saya. Saya mengulurkan tangan bermaksud memegang lengannya. Tetapi ia lebih sigap menepisnya.

Sepanjang jalan kami tidak bicara. Ia tinggal dalam sebuah gang. Saya menghentikan mobil di mulut gang.

“Kenapa berhenti?” tanyanya.

“Gangnya sempit. Saya panggilkan becak saja.”

“Mobil bisa masuk.”

“Betul. Tetapi kalau ada mobil penduduk mau keluar dari gang, bagaimana?”

“Suruh mobilnya mundur.”

Bodoh, ah. Saya turun dan membukakan pintu untuknya. Rumahnya masih berjarak 4 rumah. Saya memanggil becak yang mangkal di depan gang.

“Tidak usah!” suaranya melengking. Ia berjalan tertatih-tatih dan diam-diam saya mengikutinya siap menyambarnya bila mendadak ia limbung agar tidak nyungsep ke selokan. Kembali tangan saya ditepis ketika akan membantunya membuka gembok pintu pagar.

Esok pagi ketika mobil gereja yang mengangkut pendeta dan 2 penatua akan berangkat, saya menyuruh sopir membawa 5 kursi lipat. “Nanti di rumah Oom Lok duduk di halaman saja, Pak,” saran saya kepada pendeta. “Di ruang tamu tidak ada tempat untuk duduk. Lagipula bau jamur dan agak pesing.”

Saya mengikuti mobil gereja dengan sepeda motor. Oom Lok sudah ditelepon sehingga ia sudah menunggu kami. Kami duduk di halaman. Saya memisahkan diri dan duduk dekat pintu pagar halaman bersama sopir gereja. Setelah beberapa pertanyaan diajukan oleh pendeta dan dijawab dengan mantap, upacara baptisan percik dilakukan. Tidak ada siapa-siapa lagi di dalam halaman ini selain kami berenam. Cici dan iparnya tidak hadir. Keponakan-keponakannya ada di Jakarta. Upacara ditutup dengan penyerahan Alkitab oleh seorang penatua. Kami menyalaminya dan berpamitan.

Sewaktu berjalan ke tempat mobil diparkir, pak pendeta bertanya kepada saya, “Siapa yang menginjilinya?”

“Saya tidak tahu. Yang pasti bukan saya.”

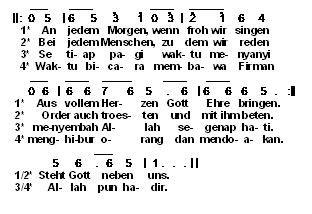

Lhaiyalah. Dulu saya hanya mengingatkannya supaya selain merencanakan bagaimana jenasahnya nanti harus diperlakukan ia sebaiknya juga merencanakan ke mana jiwanya akan ditempatkan. Untung walau melamun saya sempat menginjak rem ketika lampu lalin di depan berubah merah. Mendadak terngiang sebuah lagu di benak saya. Sebuah lagu yang untuk pertama kalinya saya dengar dalam sebuah pertemuan yang diadakan oleh sebuah lembaga penginjilan. Konon ceritanya, lagu ini jaman dulu sering dinyanyikan oleh para penginjil yang berkelana dari desa ke desa di Indonesia.

Jangan-jangan, Allah hadir ketika dulu saya menyebut nama Tuhan Yesus di depan Oom Lok. Apa yang tidak mampu saya selesaikan, Tuhan tuntaskan. Jangan-jangan, karena itulah Allah tak ingin Nama-Nya disebut dengan sia-sia karena pada saat Nama-Nya kita ucapkan, Ia datang mendekat.

Lampu lalin di depan beralih ke hijau. Saya memutar gas dan sepeda motor saya melaju ke depan sementara lagu itu terus berkumandang dalam benak saya.

(bersambung)

Catatan: Semua nama yang ditulis telah disamarkan.

Normal

0

MicrosoftInternetExplorer4

Normal

0

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:"Table Normal";

mso-tstyle-rowband-size:0;

mso-tstyle-colband-size:0;

mso-style-noshow:yes;

mso-style-parent:"";

mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;

mso-para-margin:0in;

mso-para-margin-bottom:.0001pt;

mso-pagination:widow-orphan;

font-size:10.0pt;

font-family:"Times New Roman";}

/* Style Definitions */

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:"Table Normal";

mso-tstyle-rowband-size:0;

mso-tstyle-colband-size:0;

mso-style-noshow:yes;

mso-style-parent:"";

mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;

mso-para-margin:0in;

mso-para-margin-bottom:.0001pt;

mso-pagination:widow-orphan;

font-size:10.0pt;

font-family:"Times New Roman";}

Serial Menjemput Ajal:

Bagian-1: Perawan Pendamping Kematian.

Bagian-2: Pengantin perempuan itu kerempeng sekali.

Bagian-3: Menggarap Pengantin Perempuan.

kangen..

Purnomo : Ia tidak lupa mengambil bantalan pantatnya. Lalu ia berjalan agak terhuyung ke arah mobil saya. Saya mengulurkan tangan bermaksud memegang lengannya.

Membaca tulisan ini membuat kangen pada sohib tua, yang sekarang di Jakarta, bener-bener kuangen neh, biasa joli selalu bawakan bantalan pantat sekaligus tas alkitab di tangan kiri, dan di tangan kana menuntun, turun mobil, dan mulai berjalan dari rumah ke rumah untuk bezuk mengunjungi jemaat yang lama nggak hadir. Om The, begitu panggilan akrabnya, semoga hari ini beliau dalam keadaan sehat, meski tubuh renta..

Tubuh renta, semangat tetap menyala, membakar dan menular, untuk terus berkarya..

Ketika telah renta tubuh semoga

kita juga bisa seperti Om The. Jika tidak bisa ke sana ke mari setidaknya masih bisa duduk di depan komputer mengipasi mereka yang muda melalui internet seperti yang pernah diungkapkan oleh Mbak Esti.

Salam.

hmmm...

bener-bener enak waktu membaca tulisan pak pur, apalagi ketika sampe pada kalimat ini:

Apa yang tidak mampu saya selesaikan, Tuhan tuntaskan.

but the one who endure to the end, he shall be saved.....

but the one who endure to the end, he shall be saved.....

AES pembaca yang teliti

sehingga bisa menengarai inti kisah itu walau kalimat kunci itu tidak saya tulis tebal.

By the way, pengalaman saya membuktikan kebenaran lagu penginjil jaman dulu itu. Ketika kita menyebut Nama-Nya demi kemuliaan-Nya atau melakukan suatu pekerjaan pro Deo, Allah pun hadir.

Salam.Syukurlah, kisah ini

Syukurlah, kisah ini berakhir happy. Tapi masih penasaran nih menunggu kisah berikutnya.

------------

Communicating good news in good ways

Pak Wawan, thx untuk atensinya

Sayang, bagian penutupnya bikin saya jengkel. Karena itu terpaksa agak lama meneliti-ulang agar tidak membuat pembacanya ikutan jengkel.

Salam.memahami pola pikir

Alasan utama saya mengikuti kisah ini sejak 'Perawan pendamping kematian' adalah sosok engkong saya. Walau ia sudah pergi lama sekali, saya berharap untuk bisa lebih memahami pola pikirnya yang saat itu sulit saya terima. Saya bersyukur ada artikel Pak Pur yang bisa membantu saya untuk itu.

eha

eha

Merenungkan kisah “Dua kakek”

di sini - yang membuat hati perih - saya kira serial artikel saya kali ini tidak tuntas menjawab harapan Eha. Mudah-mudahan bisa terbantu bila kelak saya sempat menulis tentang “Anak: investasi masa depan?”

Salam.romantisme lelaki lanjut usia

Sosok di artikel itu memang engkong yang sama dengan yang saya sebutkan di sini. Dan tulisan Pak Pur dalam seri ini saya buat bahan studi banding perihal romantisme lelaki lanjut usia terhadap perempuan yang jauh lebih muda. Segi itu yang saya cermati. Dan saya sedikit banyak merasa terbantu. Sekali lagi, terimakasih Pak.

eha

eha